“如果银行不改变,我们就改变银行。”

当2008年,力推支付宝的马云如此豪言之时,银行或许是不太在意的,但有一家公司一定曾经后背发凉,这家公司就是中国银联。

2014年12月12日,一段话刷爆各大媒体。

“请大家记住2014年12月12日,这是一个具有意义的时间节点。阿里集团通过支付宝线下营销事件,正式向线下收单业务的霸主银联宣战”。

写下这段话的,是星展银行科技副总裁鲍忠铁。

不仅是他,许多银行业高管都看到了一系列现实:“双十一”购物节蒸蒸日上;支付宝的实名用户超过3亿,基本覆盖了中国最有消费意愿的一批人;开始在支付战场和中国银联短兵相接。

这个如今看来结局已定的线下支付战争,在当时已经开打三年,胜负却颇具争议。

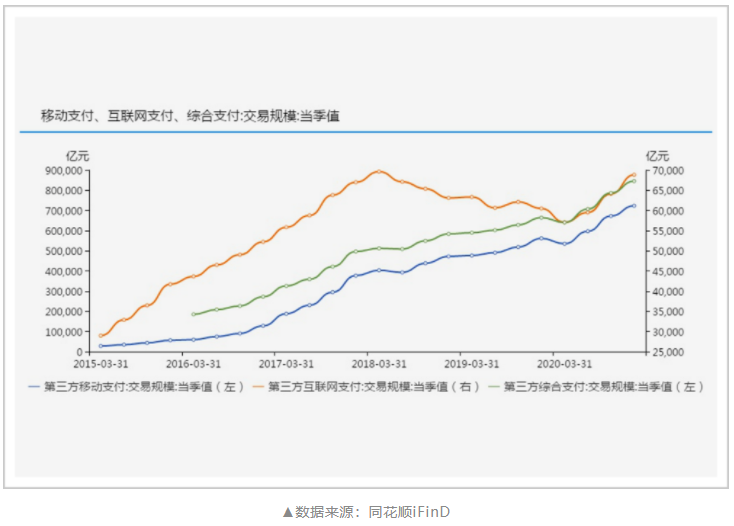

2011年,央行为鼓励和规范支付市场的发展,陆续发放了250张第三方支付牌照,阿里巴巴的支付宝、微信的财付通、中国银联都是第一批获得牌照的公司。

牌照的发布,意味着一批新玩家拿到了支付市场的入场券。包括支付宝、微信在内的支付平台纷纷开始了自己对业务的开拓。

2012年3月,阿里巴巴宣布了一个决定:将在3年内斥资5亿元,布局线下POS机业务。但这个决定,正好撞在了一块铁板上,那就是中国银联。

在POS机的江湖里,中国银联是任何支付玩家都绕不过去的前辈,早在马云还在发愁阿里巴巴怎么活的时候,它就已经开始了自己的布局。

在2002年以前,各大银行还没有联网互通,不同标准、不同品牌的银行卡不能相互受理。一个商家想要支持现金外的支付,需要准备好几家银行的POS机。

为了改变这个业态,2002年3月,经国务院同意,中国人民银行批准,中国银联股份有限公司成立。它的初衷,是通过银联跨行交易清算系统,实现系统间的互联互通,进而使银行卡得以跨银行,跨地区甚至跨境使用。

在银联的努力下,从此人们只需手持银联卡,即可在任意一家银联合作银行存取现金,同时,线下商家也只需准备一个银联POS机,即可实现银联卡的刷卡支付。

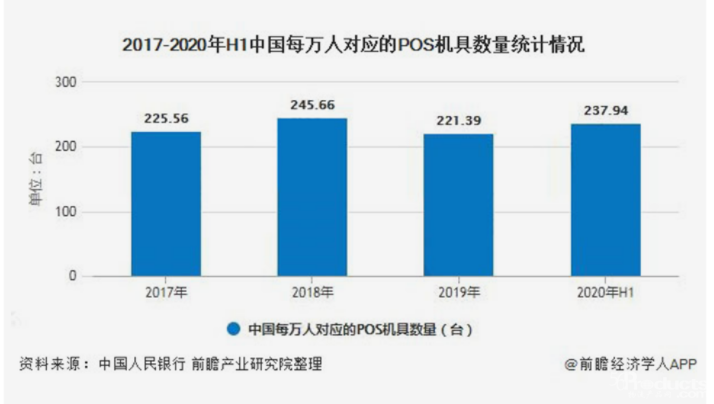

得益于起步较早,在2012年的线下支付市场,中国银联是个一家独大的存在。它的年收入130亿元,但却拥有9成左右的市场份额,其业务收入中,一半以上来自于国内的POS机收单收入,是当之无愧的支付巨头。

让支付宝和其他支付玩家撞上铁板的另一个原因,是银联在行业内的特殊地位,由于银行联网互通需要银联,再加上政策原因,支付公司在线上和线下辛苦开拓市场,赚来的支付手续费同样要与银联分享。

最终,仅仅一年多时间,阿里巴巴就鸣金收兵,宣布停止布局线下POS机业务。

支付市场的现状,让各大支付公司感到不满,甚至通过媒体喊话:“我们一起把市场做大,实际上还是给中国银联打工。”

支付市场的变化,是从政策变化开始的。

2013年7月,中国人民银行发布了《银行卡收单业务管理办法》,向市场释放出开放银行卡清算市场的信号。根据该办法规定,在线下收单业务中,第三方支付机构可以绕过中国银联,和银行进行直联。

这一政策从根本上改变了业态——原本,中国银联可以坐等收取手续费,现在却要被拉到与各大支付公司同台竞技的环境中。

中国银联因此面临着一个新格局:一群跃跃欲试的支付机构,一群强势但态度暧昧的银行,以及前景不明的政策规定。

2014年3月13日,中国银联总裁时文朝在一场发布会上感慨:“这20家(支付)机构千方百计地绕过银联进行转接清算,银联的交易量分流非常明显。”

中国银联曾经想试图重建与各大支付公司的关系,然而当时甚至有支付平台表示:“我们不再相信银联了”。

这让时文朝不免对市场感到担忧:“这既有可能是全新格局的起点,也可能是混乱时代的转折点。”

但这个说法只对了一半,全新格局的确到来了,但最耀眼的主角却不是银联。

真正遮住了中国银联光芒的,是一块小小的二维码。

提到二维码,人们会迅速联想到腾讯、阿里,但大家不知道的是,作为支付“国家队”,中国银联其实很早就在这个领域布局。到2014年,银联的二维码支付模式在技术和设备应用层面都已成熟。

但监管挡住了它的脚步——2014年3月,由于二维码支付尚属新兴技术,安全性有待考证,央行决定暂停二维码支付业务,碍于尚未取得央行“放行许可”,银联的二维码模式只得暂时雪藏。

这与银联的出身关系密切,而各大支付公司,反倒没有那么束手束脚,用各种擦边方式绕开二维码支付禁令。

2013年10月,在银泰百货的29家门店中,“支付宝钱包当面付”全面进场,在收银台付款时,只要按照收银员的提示,打开手机上的“支付宝钱包”,选择“当面付”,把手机话筒对准收银台上一个绿色的声波装置就能完成声波付款。2014年8月,微信则推出了“面对面收钱”。

同年“双十二”,阿里巴巴宣布,线下近100个品牌,约2万家门店将参与“双十二”活动,活动当天使用支付宝钱包付款即可打五折,范围覆盖餐馆、甜品、面包店、超市、便利店等多个日常场所。

这种潮流很快在零售圈蔓延,广东本土零售巨头美宜佳迅速在17个城市5500家门店推广支付宝钱包条码支付。它的市场总监对此评论道:手机支付很快将成为便利店的标配。

一边是擦边球式的线下支付,一边则是从2014年开始,包括支付宝、微信财付通等各方,始终没有放弃与央行、支付清算协会等监管部门进行沟通,用建立二维码支付标准和安全标准的方式,着手推动二维码支付的合法化。

2016年,支付平台们得到了他们想要的好消息——央行正式承认二维码支付的地位,支付宝、微信财付通迅速以摧枯拉朽的速度,把二维码贴到了每一个街头巷尾的小店。

在它的背后,却是陷入被边缘化危机的中国银联。