在被称为自动驾驶商业化元年的2022里,相比较robotaxi的欲拒还迎,自动驾驶在一些鲜有关注的角落,如矿区、港口、机场正在加快落地。无人重卡,才是上半年自动驾驶赛道的主角。

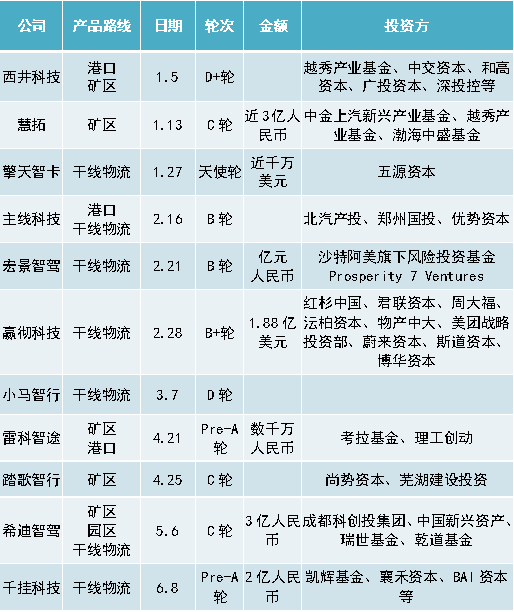

仅在今年上半年,无人重卡领域就有十余家企业获得大额融资。这向来是个昂贵的赛道,盛产超级独角兽分布在各个落地场景。到今年,智加科技、嬴彻科技等,估值早已超10亿美元。小马智行更是在完成3月份的融资后估值达到85亿美元,成为这个赛道里最贵的独角兽。

但进大钱之外,上半年融资更大的意义是折射出行业变化:已有多个老玩家走到C、D轮,资本却仍然愿意支持擎天智卡这样的新闯入者。去年底刚成立的擎天智卡,仅仅成立三个月,就获得了五源资本投出的近千万美元天使轮。

2022上半年自动驾驶卡车融资情况

另一个背景是,过去半年正是无人重卡唯一上市公司「图森未来」在二级市场节节败退的半年。图森的股价从年初的每股30美元一路跌至如今的7、8美元左右,几乎跌去了四分之三。公司本身也深陷持续亏损、管理层套现出走的泥潭。对标上市公司的股价往往是一级市场的风向标,二级市场对图森模式的不认可多多少少给一级市场敲响了警钟。

“大家还是坚信无人驾驶必然会落地,但很明显目前的头部玩家路走错了,所以都开始赌新选手。”汉能投资投资人对36氪解释道,资本对无人重卡的信心没有变,这一点或许可以从8月下旬,Deepway完成4.6亿元的A轮融资得到印证,创造了智能新能源卡车造车新势力的最大融资规模记录。但未来的战况、路线都可能出现新变数。

当轻模式迟迟不能落地,无人重卡玩家们正在放弃单纯当个技术输出公司的幻想,转向了艰苦的造车之路。6月,图森公布了氢燃料重卡子公司Hydron;7月底,小马智行与三一重工旗下的三一重卡宣布成立成立合资公司,研发生产L4自动驾驶卡车。

一些头部玩家中的key person则干脆自己转身。去年下半年,从小马智卡出走创业的三波团队中的两家:行猩科技率先选择与车厂合作造车,千挂科技也没有完全放弃造车的考虑;智加科技CFO韩文则创立苇渡科技,选择面向中美市场造新能源重卡;图森另外一位创始人黄泽铧在去年离职后也创办了自己的造车公司“零一智卡”。

五年过去,无人重卡的故事似乎掀开了新篇章。但不变的是,无论在干线物流、矿区还是港口,规模化落地都像个看起来很近、实际上很远的梦。这条路到底去向何方?会有黑马跑出吗?

36氪在同多位业内投资人和企业深度交流后,在本篇文章中将围绕无人卡车行业试图回答以下几个问题:

1、无人卡车主要应用在哪些场景?行业内有哪些玩家?

2、无人卡车当下的市场格局是什么?目前市场处于什么阶段?

3、无人重卡距离量产落地还有多久?玩家们凭借什么存活到量产那一刻?

为什么卡车最需要无人化?

重卡,指总重量大于14吨的卡车,出没于干线物流、矿区、港口、机场等场景。同属硬件智能化范畴,机器人等赛道经常讲的故事是降本增效,但无人重卡有些区别。它最大的痛点是真缺人。

人社部发布的《2021年“最缺工”的100个职业排行》中,道路货运汽车驾驶员每季度都赫然在列,最高曾经排在25名。2021年交通运输部发布的数据显示,2020年1728万货车司机完成全社会74%的货运量,缺口已达1000万人。凯辉基金执行总监陈增炀(Eric)告诉36氪,当前干线物流中司机增长的速度远远赶不上货运增长的需求,且这一趋势分差在未来会越来越明显。

Eric也曾在矿区目睹重卡司机的稀缺程度:“很现实的是在矿区招不到司机”。另外,汉能投资投资人调研时注意到,矿上开车的司机主体还是70后,80后已经非常鲜见,90后群体更是不可能。“按照这样的趋势,再过五年十年会很明显出现一批劳动力断档。”即便是这个已经老龄化严重的群体,也在快速地流失。常见的情况是,年前还有200多名司机,过完年后可能就有几十名甚至上百名司机不来报到了。

卡车司机的确是个苦活。在矿区、港口、干线等商用场景中,司机要么一旦上工就要两三个月不能回家,要么需要两三名司机轮换实现24小时运作,不仅尘肺病、胃下垂都是常见的职业病,还往往因为疲劳而引发安全事故。而卡车这种车型对于司机要求更高。以内蒙古的一个矿区为例,要求持有B2及以上驾照,5年以上工程类驾龄。

要解决缺人问题的方法不止一种。对用工方而言,决定是提高薪酬招人还是上自动驾驶,核心点在于谁成本更低。以目前自动驾驶普遍落地路测的L3而言,最多还只能替换一个司机。那就要算一笔账——

以矿区为例,汉能投资投资人告诉36氪:“像在内蒙或新疆等比较偏远的矿山,最贵的矿车司机年薪达到30万(包括吃住报销、工资支付以及五险一金缴纳),在鄂尔多斯,一个大卡司机一年也要20万元。”如果按一个人一年20万来算,一辆矿卡一般配备4至6名司机轮流倒班以及应对突发情况,一辆宽体矿卡一般是2-3名司机,这也就意味着,在矿区一辆运输车一年的人力成本就接近上百万。

那自动驾驶的成本呢?曾有提供矿区无人驾驶解决方案的企业做过这样的测算:一台宽体车改装成本平均在40万左右,正常使用寿命约为5年,分摊到每年的成本大概为8万;另外车辆每运营成本,即操作员、运维人员的成本约为每年8万;再加上激光雷达等易损的零部件维修费用约为每年15万。综合算下来,无人化改装和维护的成本一年约为30万元,大约是一辆车一年1-1.5个司机的成本。

但在进行自动驾驶改造后,澳大利亚铁矿石出口商FMG的数据表明,成熟的无人化运输效率将比传统人工运输提高30%左右,以载重65吨的宽体车为例,一年因效率提升带来的利润增长就将超过30万元。这也就意味着投入使用一年后,效率提升带来的效益就将覆盖掉自动驾驶改装的成本。

“且和robotaix相比,卡车单车成本较高,对成本的敏感性相对弱一些,这也是其能够在封闭场景迅速落地的优势之一。”一位关注自动驾驶的美元基金投资人对36氪说。

人工之外,无人驾驶还能节省一部分油耗成本。多位业内人士表示,在相对理想的情况下,自动驾驶会节省10%-20%的燃油费用——自动驾驶的最优控制决策会解决传统驾驶中深一脚油门浅一脚油门以及紧急刹车等低效率燃油行为,使车辆保持在最佳巡航速度,发动机保持在最佳状态。众为资本合伙人于晓璐也向36氪指出,自动驾驶可以通过对路线的预先优化和对路况的提前反应,不再依赖于司机的驾驶习惯,从而减少事故率、油耗以及暴力驾驶对车辆的损伤。